4-1.

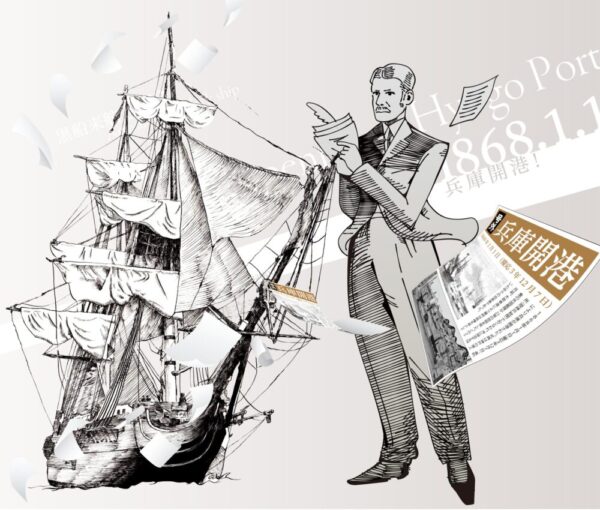

アーネスト・サトウが見た兵庫開港

兵庫が貿易港として外国に開かれるまでの幕末の歴史を、イギリスの外交官アーネスト・サトウが案内します。1853年のペリー提督来航をきっかけに徳川幕府と外国(米、蘭、露、英、仏)との間に安政の五か国条約が結ばれ、兵庫は外国に開かれる港のひとつに決まりました。その頃外国人を追い出そうという攘夷思想が過熱し、これと天皇をうやまう尊皇思想とが一体化した「尊皇攘夷」が人々の間に急速に広まりました。兵庫県内でも幕府の生野代官所(朝来市)を尊皇攘夷派が襲撃する「生野事件(生野義挙)」が発生します。このような社会情勢のもと、京都に近い兵庫を開港することを天皇が許さず、幕府はヨーロッパに使節を派遣して開港を慶応3年(1868年)に延期します。しかし天皇の許しがもらえないことに業を煮やしたイギリス公使パークスらは、慶応元年(1865)年に四か国連合艦隊を兵庫沖へ派遣し、条約の勅許を迫ります。開港期限の約半年前、ようやく開港が勅許され、1868年1月1日(慶応3年12月7日)、兵庫は開港されます。

選択画面に戻る

選択画面に戻る