4-3.

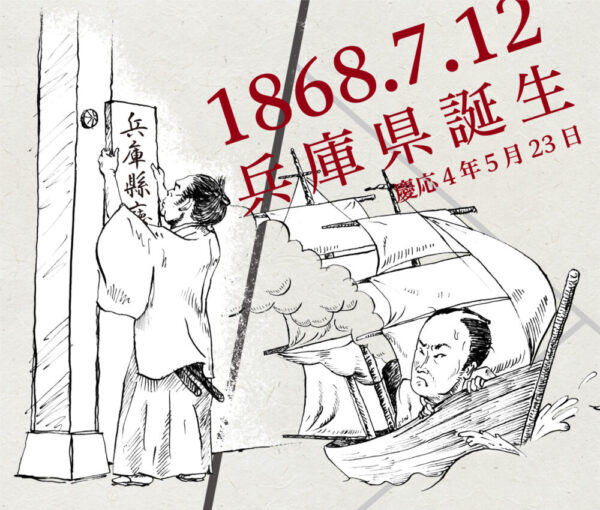

兵庫県誕生のとき

江戸幕府の直轄領であった兵庫津は、幕府の瓦解により支配者を失います。神戸事件直後の混乱の中、事件への対応のため勅使東久世通禧と外国掛の岩下佐次右衛門、寺島陶蔵、伊藤俊介らが派遣され、兵庫津は新政府の支配下に入ります。これ以後、兵庫津には新政府の役所が置かれ、兵庫役所、兵庫鎮台、兵庫裁判所と名称が変わりますが、西宮など近隣の旧幕府・旗本領の統治と外国事務の拠点となります。播磨では名門譜代大名である姫路藩酒井家が朝敵として討伐対象となりますが、藩主不在の中、家臣たちの判断で姫路城を開城し新政府に帰順します。また丹波・但馬方面には西園寺公望を総督とする山陰道鎮撫使が派遣され、各藩が帰順します。そして慶応4年 5 月 23 日(1868 年 7 月 12 日)、兵庫県が設置され、初代知事に当時 26歳の伊藤俊介(博文)が任命されます。内国事務を東条慶次が、外国事務を中島作太郎が、それぞれ判事として担当し、北風正造ら兵庫津の町役人も新政府による統治を助けました。

選択画面に戻る

選択画面に戻る