4-2.

アーネスト・サトウが見た神戸事件

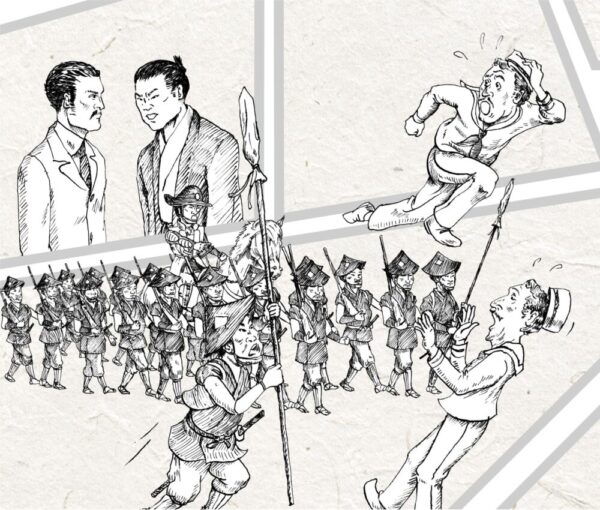

兵庫開港の約1か月後、慶応4年(1868)1月3日、旧幕府軍と薩摩を中心とする新政府軍の間で鳥羽・伏見の戦いが始まります。この戦いで旧幕府軍は敗退し260年にわたる徳川幕府による支配が終わりました。その直後の1月11日、西宮を警備する命令を受けた新政府側の備前藩(岡山藩)の兵隊たちが西国街道を東へと向かっていました。備前隊が三宮神社前を通過していた時、フランス人水兵が隊列を横切ろうとしたことをきっかけに、備前隊と外国軍の間で戦闘が発生します。外国人を理由なく攻撃したとして、外国軍が神戸居留地を占領し、港の日本船を拿捕しました。できたばかりの新政府は維新後はじめて外交交渉を神戸でおこないますが、銃撃を命じた責任者として備前藩の瀧善三郎の処罰を求められます。懸命の助命交渉もかなわず各国の外交官たちが見守る中、瀧は兵庫津永福寺で切腹し、32歳の生涯を終えました。瀧の命と引きかえに、日本は危機を脱することができたのです。

選択画面に戻る

選択画面に戻る