3-2.

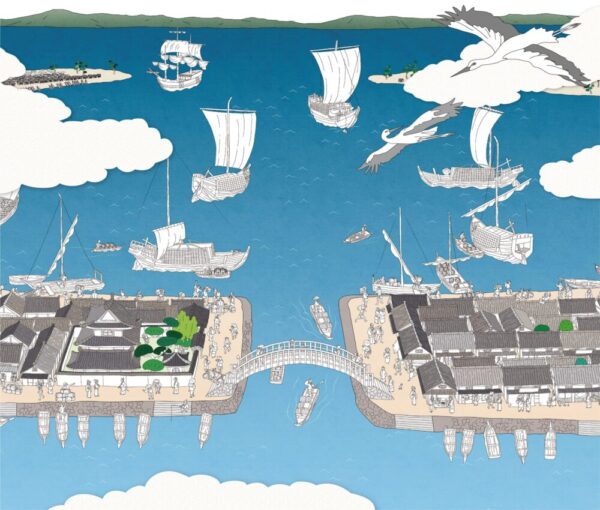

港のにぎわい

江戸に徳川幕府が成立すると、全国各地の年貢米や産物が天下の台所である大坂へと運ばれ、酒をはじめ上方の産物が大消費地である江戸へと運ばれます。江戸と上方の間には菱垣廻船や樽廻船が運航され、

兵庫津にもこれらの廻船が寄港しましたが、兵庫津ににぎわいをもたらしたのは大坂と兵庫を結ぶ渡海船の活躍でした。大坂は港の水深が浅く大型の廻船が入れないため、各藩の年貢米は兵庫津で小型の渡海船に積み替え、大坂の蔵屋敷まで運び込みました。南浜には「浜本陣」という、特定の大名家と結びついた問屋が集まっていました。浜本陣は各藩の産物を売りさばく特権などを持っており、参勤交代時には大名の宿泊所となり朝鮮通信使の来朝時には使節の宿舎となりました。このように兵庫津は西国と大坂をつなぐ物流拠点としてにぎわいましたが、しだいに大坂の船との競合が激しくなります。元禄11年(1698)には兵庫津の船は大坂川口(大阪市西区)から市中への貨物運搬を禁じられます。これによって大坂川口へ直行する船が増え、兵庫津は打撃を受けました。

選択画面に戻る

選択画面に戻る