1-1.

大輪田泊のはじまり

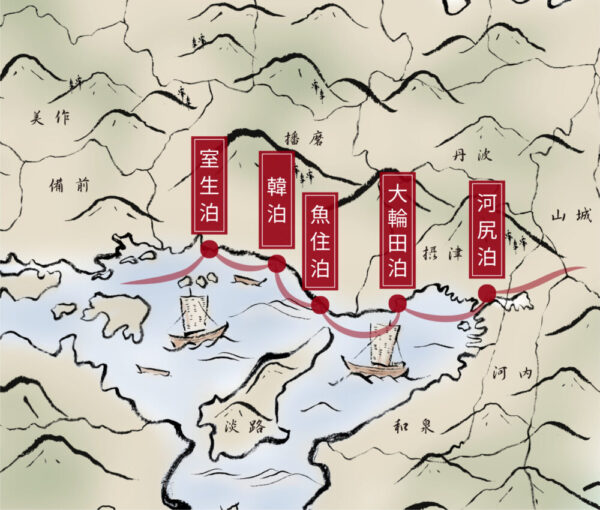

大輪田泊の名前がはじめて記録にあらわれるのは奈良時代です。この時代、瀬戸内航路の大切な港として河尻泊(尼崎市)、大輪田泊(神戸市兵庫区)、魚住泊(明石市)、

韓泊(姫路市)、室生泊(たつの市)の5つの港が整備されました。現在の兵庫県域にある「摂播五泊」とよばれるこれらの港は、船が1日に進める距離をもとに奈良時代の僧侶である行基が定めたと伝わります。港の整備は木材と石を積み上げて護岸を築く「石椋工法」が用いられました。魚住泊推定地である明石市江井島では、直径70cm~1m、長さ約6mのマツの巨木が大量に引き上げられており、2か所に抉りが入っていることから、岸壁の護岸をつくる際の石椋工法に使ったものと考えられています。科学的な年代測定により、平安時代中期に伐採されたことが確実となり、延喜14年(914)の三善清行による建白(意見封事十二箇条)により魚住泊が改修された際に使用されたと推定されています。

選択画面に戻る

選択画面に戻る